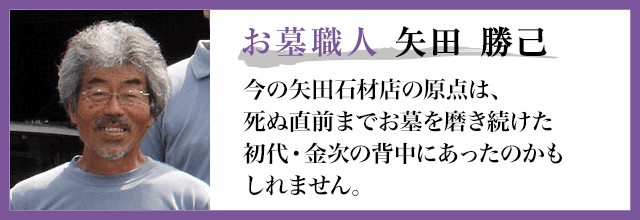

スタッフ紹介

お墓をつくる方で、100%の自信や確信をもって進めている人は少ないと思うんです。わからないこともあるし、迷うこともあります。

「このお墓で、本当にご先祖が供養されるのだろうか」

「この金額でいいんだろうか」

「これでお父さんは喜ぶのかしら」

「息子は浮かばれるのだろうか」

亡くなった人にはもう何もできない、でも何かしたい。ご先祖への感謝やご両親に対する孝行、若くして亡くなった子への想い、そういった気持ちがお墓をつくるという行為になるんです。

墓石という形ではなく、行為そのものが故人様に対する想いなのです。僕たちは、そのお手伝いをしているにすぎません。

お墓というのは、家族やご先祖に対する想いの表れです。ですから、お墓を作ったことがゴールではないんですね。

お参りに行って、お墓を掃除して、手を合わせる。そういったことを繰り返すことで、「故人に何かをしてあげたい」という本来の目的が徐々に達成されていき、癒されたり、悲しみが薄れたりするのではないでしょうか。

お墓は建てて終わりではない、その先が必ずあるんです。

お施主様の目的はお墓をつくることではなく、想いを達成することなんです。僕たちはそのことを忘れてはいけないし、そのためにお墓を守らなければならない。

ですから、お墓を作って「ありがとう」といわれるより、何年かたって時間を経たあとに、「矢田さんでお墓をつくって、本当によかった」と言ってもらえると、とても嬉しいんです。

そういうお墓づくりを続けていきたいと思っています。

プロフィール

愛知県岡崎市出身。先祖代々石工の家系である、矢田石材店の長男として生まれる。

幼少の頃母を亡くし、先代である父に男手ひとつで育てられる。

父の背中を見て育ち、子供心に父を「かっこいい」と感じ、小学校の卒業文集に将来の夢を「墓石屋になりたい」と書いたほど。「親の仕事を手伝いたい」と思い続けて成長する。

成人後、自衛隊勤務を経て、家業を手伝うため岡崎技術工学院石材加工科で学んだ後、有名石材店で修行し、矢田石材店の三代目となる。

自らに墓掃除を課し、2年間で1,000以上のお施主様のお墓を洗う。

そのとき「お施主様のみなさんが本当にお墓を大切にしている」ことを知り、「墓職人として本物の墓守になりたい。お墓を売ったりつくったりすることが目的ではなく、墓を守ることを目的にしよう」と決意する。

その想いを貫きながら、現在に至る。

【著書のご紹介】

心が強くなるお墓参りのチカラ

著者:矢田敏起

出版:経済界

発行年月日:2012年8月10日

お墓参りにおける作法や守らなければいけないルール、効果の上がる参拝方法などを紹介するとともに、お墓参りが人間の心にどのように作用するか、どのような良い影響を与えるかを一冊の本にしました。ご興味がある方はぜひご覧になってみてください。

以前勤務していたメーカーではエンジニアとして働いていたんですが、代替のきく仕事だと感じていました。

決められた時間と予算の中で過不足なく完成させるために、歯車のひとつとして働いていれば、私でなくてもいいんです。

でも、ここでの仕事は違います。お墓づくりは1対1。お客様にきちんと向き合って、その気持ちを汲み取れなければ、納得のいくものを完成させることはできません。

お客様は、頭の中でイメージしていることはあっても、具体的な形を思い浮かべたり、言葉で説明したりできない、中には口に出せないこともあるのです。

ですから、頭の中にある「こうしたい」というプラスの要因も、「こういうことはしたくない」というマイナスの要因もすべてお聞きします。

そしてその考えを整理して――私は交通整理と言っているんですが――現実に形にすることが、私の仕事だと思っています。

そのために、お話した内容から推測したり、ときには私の経験から「こういう考えの方は、実はこうしたいんじゃないか」ということを加味したりして、ご提案をします。

そうして納得していただくまで、ご提案を繰り返します。中には、数回のご提案後、最初のデザインに戻ることもあります。それはそれでかまわないと思うのです。

あとから「こうすればよかった」と思うより、「一度考えたけど、よくなかったからやめた」と自分で納得することができますから。

お墓は自分の気持ちに素直になってつくるのが一番です。

周りの目を気にしたり、見栄で建てたりするものではありません。ですから、お客様のイメージを形にするために、何度でもやり取りをします。

その想いと私がご提出したデザインが一致すれば、これほど嬉しいことはありません。

プロフィール

愛知県岡崎市出身。造形大学デザイン科卒。

矢田敏起の高校時代の後輩にあたる。

大学在学中から矢田の「旧態依然とした墓ではなく、デザイン性のあるものを作りたい」という相談に乗り、墓石デザインのアイデアを提供していた。

卒業後、自動車部品メーカーに就職し、内装部品やバッテリーモジュールの開発・設計を担当。その一方で、矢田の依頼によりデザインアドバイスや手伝いを続けていた。

現在は、矢田石材店に籍を置き、墓石の設計・デザインを担当。

図面作成はもちろん、石材やデザインの説明など、お客様の想いを形にするためのあらゆる業務を行う。

また、墓石デザインはデスクワークだけではないという考えから、石材の発注、石材加工なども行っている。

私の信念は、頑丈なお墓をつくることです。

そのための研究や努力を惜しみません。

矢田石材店に加わる以前は、建築専門の大手石材店で修業し、様々な石材加工技術を体得しました。

工務店で修業をしていたときには、建築物の構造について学びました。こういった経験を活かし、現在では、毎年100基を超えるお墓の建立に携わっています。

私たちお墓職人は、自分たちの仕事に責任を持つため、お墓が完成してからも、お墓のことを気にかけています。

継続的にメンテナンスを行うだけではなく、お墓が古くなることで起こり得る石材の傷みや、結合部の不具合などを常に研究し、改善を目指しています。

より頑丈で、「お墓を建ててよかったなぁ」と思ってもらえるようなお墓づくりに努めています。

プロフィール

愛知県岡崎市出身。矢田石材店の二男として生まれる。

小さい頃から父、兄の背中を追いかけて育つが、家業を継ぐ前に、自分自身の力を試すため、高校時代は競艇選手を目指して体を鍛え続ける。しかし高校卒業後、視力が低下したため、断念。

その後、大手石材店や工務店で修業した後、矢田石材店に入社。

現在は、お墓職人として、毎年100基以上のお墓づくりに携わっている。

「矢田石材店は、私の父、金次が昭和30年に興した石屋です。

実は、金次以前も、矢田家は代々石工の家系で、定住しない流れ石屋のはしくれでした。

石工はもともと移動の多い職業で、古くは戦国の世、築城のため各地を転々とし、城をつくっては移動、また城をつくっては移動するという生活を続けていました。

しかし、江戸時代になり世の中が平和になると、城をつくるという仕事はだんだんと必要とされなくなり、石工の仕事は石仏や石灯籠をつくることに変わってゆきました。

私たちのご先祖もそんな石工のひとりだったのでしょう。そしてこの岡崎という地に流れ着き、岡崎の石に魅せられ、この地で石を叩き続けていたのだと思われます。

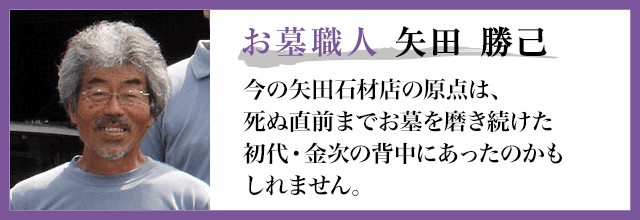

私がこの矢田石材店を継いだとき、私はまだ大学生でした。

父金次が急な病に倒れ、53歳の若さでこの世を去りました。父は本当に動けなくなるその時まで、毎日お寺に通い、自分が建てたお施主様のお墓を、力の入らない腕で磨き続けていました。

今の矢田石材店の原点は、死ぬ直前までお墓を磨き続けた初代・金次の背中にあったのかもしれません。

お墓をつくる技術的なことは、年を重ねれば追いついてきます。しかし、このお墓を大切にするという心は、年を重ねるごとに慢心が起こります。

私たちの世代は戦後、がむしゃらに生きてきました。日本人が本来持っている、何か大切なものを失ってしまったかもしれません。

まだ間に合います。次の世代に伝え、そして守らなければなりません。

合掌

プロフィール

愛知県岡崎市出身。矢田石材店二代目。大学生の頃に、父親が急な病に倒れたため、後継者として、矢田石材店に入社。

以降、多くの墓石建立に携わり、現在もなお、毎日、現場作業を行う生粋のお墓職人。

日本のお墓を守る